10月13日

“我与人民法院教育培训——

庆祝国家法官学院成立40周年”

主题征文活动评选结果公布

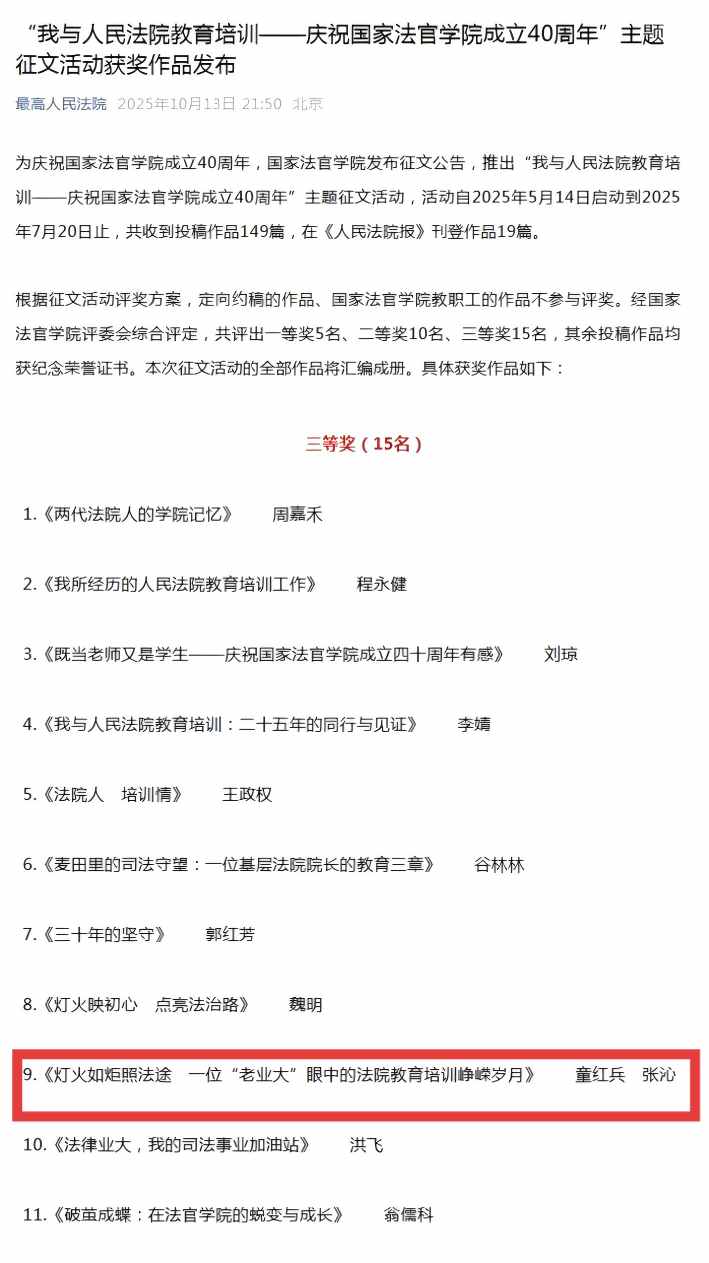

乐山中院童红兵、张沁共同创作的文章

获评三等奖

让我们一起阅读这篇文章

走进一位“老业大”的燃情岁月

感受中国法治建设进程中的点点微光

灯火如炬照法途

一位“老业大”眼中的法院教育培训峥嵘岁月

童红兵/乐山中院审委会委员、三级高级法官

张 沁/乐山中院新闻处副处长

导 语

2025年金秋,国家法官学院将迎来四十华诞。作为乐山中院新闻宣传战线的一名“记者”,我有幸拜访了乐山中院一位即将退休的“老业大”——童红兵法官。

谈起四十年前那段投身全国法院干部业余法律大学(简称“业大”)乐山分部的燃情岁月,她的话语间满是感慨与自豪。“那是法治的星星之火,我们亲手添的柴,”她微笑着说,“看着它燎原,是我职业生涯最深的烙印。”明年即将退休的她,决定将这份珍贵的回忆凝结成文,献给那段筚路蓝缕却激情澎湃的青春岁月。

1985年,初入乐山法院的我,便与一项崭新而艰巨的事业结缘——法院干部教育培训一干就是15年。最美的青春与业大同行。彼时,百废待兴的法治事业亟需人才支撑,全国法院干部业余法律大学应运而生。我有幸成为乐山分部初创团队的一员,自此,我的职业生涯便与人民法院教育培训事业紧紧相连,亲历并见证了它从一株幼苗到参天大树的壮阔历程。

双重淬炼:

在“管理者”与“学生”间躬身力行

1985年,全国法院干部业余法律大学(简称“业大”)乐山分部正式成立,为了办好“业大”,中院党组倾注全力,由时任院长亲任分部主任,副院长坐镇指挥,配备专职副主任和2名教务工作人员和6名专兼职教师。其中一位教务管理人员就是时年19岁的我。

那时,乐山“业大”分部每月雷打不动地组织4天面授课。在此期间,我需要协调教室、安排学员食宿、严格考勤,还需要日常督促学员们自学、给学员建立规范的学籍档案、组织严肃的期末考试等。

1986年期末考试前夜发生的一件事情,令我至今难忘。眉山县法院(现为眉山中院)一位学员家中突发急事,他心急如焚。得知后,领导马上就决定,连夜协调车辆送他回家。待情况稍缓,又送他星夜兼程赶回集中学习地。这份“严”中有“情”的管理,正是“业大精神”最朴素的注脚。

从1985级的86名学员起步,3年时间,乐山分部逐渐壮大至340余人。为保障学员们学习,我们建立起了档案室、图书室。那些浸润着岁月痕迹的油墨印刷讲义、一笔一画誊抄的学籍档案、分门别类的教学记录,至今仍珍藏在乐山中院档案室。它们无声,却最有力地诉说着那段激情燃烧的岁月。

作为这段历程的参与者和守护者,我也曾多次荣获“优秀办学人员”称号,乐山分部也因管理规范、成效显著,多次被评为全省乃至全国的先进分部。

尤为可贵的是,在做好教务管理工作的同时,我在1986年也毅然参加成人高考,通过考试后,正式以学员身份加入“业大”。

白天是忙碌的教务管理者,夜晚是挑灯夜读的求学者——这种独特的双重身份,让我对教学管理有了更深刻的理解,更能体会学员们在繁重工作与学业压力下的艰辛与渴望。这段“知行合一”的淬炼,成为我职业生涯最宝贵的财富之一。

童红兵(左二)与“业大”乐山分部成员合影

智慧破局:

化解“工学矛盾”的乐山实践结硕果

当时最大的挑战,莫过于尖锐的“工学矛盾”。法院案多人少是常态,学员们既要扛起沉重的审判任务,又要保证学习质量。我们乐山分部在实践中摸索出一套行之有效的“组合拳”。

制度为基,刚性保障——每月4天集中面授是“铁律”,雷打不动;每周固定两个晚上组织自学。因工作耽误了课程?必须牺牲休息时间补回来!许多学员白天开庭唇枪舌剑,晚上伏案苦读到深夜,那份执着令人动容。

激励引导,比学赶超——实行考试成绩排名制度,在各教学班和学员间张榜公布。设立“优秀学员”、“先进教学班”等荣誉,让勤奋者受尊重,营造出浓厚的比学赶超氛围。

责任传导,层层落实——对成绩持续落后的区县法院,我们请其院长亲自到中院“说明情况”。这种“一把手”负责制,将教育培训的压力和动力有效传导至基层,确保了“业大”工作扎实落地。

辛勤耕耘,终得硕果累累。“业大”学员毕业后,乐山法院队伍的面貌焕然一新。乐山全市法院,1989年与1985年相比,年结案数增长了35%,上诉改判率显著下降了28%,案件质量有了质的飞跃。更重要的是,一大批“业大”毕业生迅速成长为审判一线的中坚力量,不少人陆续走上了领导岗位。

系统化的法律培训,如同春雨般浸润,使干警们的法治信仰更加坚定,专业素养全面提升,为乐山法院工作的规范化、专业化奠定了至关重要的基石。这不仅仅是学历的提升,更是法治思维与能力的集体跃升。

薪火相传:

从“业大精神”到新时代法官学院

从“业大”简陋的教室,到国家法官学院现代化的殿堂;从最初的学历补偿教育,到今天层次分明、覆盖法官职业生涯全周期的培训体系;从当年数千名如饥似渴的学员,到如今桃李满天下的法治栋梁……四十年风雨兼程,人民法院教育培训事业实现了历史性的伟大跨越。

回首乐山分部的创业岁月,那份“业大精神”——对法治信仰的赤诚坚守、对教学质量近乎苛刻的执着、对学员成长发自肺腑的关怀依然熠熠生辉,穿透时空,照亮着今天的道路。

作为一名即将告别岗位的“老业大人”,那段在乐山分部的峥嵘岁月,早已融入我的血脉。它是我职业生涯的起点,更是我毕生的荣光。这份为法治事业培土育苗的初心,将永远激励着我,无论身在何处,心系法治,情系天平。

童红兵与乐山中院门牌合影

结 语

采访结束时,童红兵法官望向窗外,眼神坚定而充满期许。明年,这位为司法事业奉献了四十载春秋的女法官即将荣休,但她的故事和精神不会褪色。她亲历的那段“业大”燃情岁月,正是中国法治建设进程中一块坚实而温暖的基石。那些在油灯下、在案卷旁、在奔波路上坚持学习的背影,汇聚成了推动法治进步的磅礴力量。

站在国家法官学院四十周年的新起点,我们有理由相信,在习近平法治思想的光辉指引下,这座法治人才的摇篮必将继往开来,为推进中国式现代化锻造出更多德才兼备的高素质法治栋梁。而像童红兵法官这样无数默默耕耘的“老业大”们,他们手中的灯火,早已化作满天星辰,永恒地照耀在中国法治前行的征途上。